Parolen der FDP Binningen und Bottmingen

Abstimmungen vom 09. Februar 2025

Darum sagen wir NEIN zur Umweltverantwortungsinitiative

Dies verursacht enorme Kosten, die sich in deutlich höheren Preisen für Lebensmittel, Wohnen und Mobilität niederschlagen.

Konsumverbote: Um die unrealistischen Ziele zu erreichen, sind drastische Einschränkungen des Konsums nötig. Dies könnte Flugverbote, ein staatliches Menü-Diktat und verschärfte Bauvorschriften bedeuten, die die Wohnungsnot weiter verschärfen.

Utopische Ziele: Die Ziele sind realitätsfern. Nur Länder mit extrem niedrigem Wohlstandsniveau wie Afghanistan erfüllen derzeit die Anforderungen. Die Initiative würde die Schweiz wirtschaftlich massiv zurückwerfen, ohne die Umwelt effizient zu schützen.

Rückschritt statt Fortschritt: Die Schweiz hat bereits große Fortschritte im Umweltschutz erzielt und gleichzeitig die Wirtschaftskraft gesteigert. Die Initiative ignoriert diese Erfolge und setzt auf erzwungenen Rückschritt statt auf Innovation und internationale Zusammenarbeit, welche die wahren Lösungen für den Klimawandel darstellen.

Gefährdung des Wohlstands: Die Initiative gefährdet die innovative Schweizer Wirtschaft und damit den Wohlstand des Landes, der die Grundlage für weitere Fortschritte im Umweltschutz ist.

Fazit: Die Initiative ist zu extrem, zu teuer und schadet der Schweiz mehr als sie der Umwelt nützt. Sie setzt auf Verbote und Rückschritt, anstatt auf Innovation und Fortschritt zu vertrauen.

Die UVI im Detail: Pro und Contra der Umweltinitiative

Die Befürworter der Umweltverantwortungsinitiative argumentieren vor allem mit der Dringlichkeit des Klimawandels und der Notwendigkeit, den Ressourcenverbrauch drastisch zu reduzieren, um die planetaren Belastungsgrenzen einzuhalten. Hier sind die Hauptargumente der Befürworter und mögliche Erwiderungen aus bürgerlicher Sicht:

Argumente der Befürworter:

Dringlichkeit des Klimawandels: Der Klimawandel ist eine existenzielle Bedrohung, und es muss schnell und entschieden gehandelt werden. Die Initiative setzt klare Ziele und einen Zeitrahmen, um die notwendigen Veränderungen zu erreichen.

Ressourcenverbrauch: Die Schweiz verbraucht zu viele Ressourcen und lebt über ihre ökologischen Verhältnisse. Die Initiative zwingt zu einem nachhaltigeren Umgang mit Ressourcen.

Verursacherprinzip: Die Schweiz trägt als reiches Land eine große Verantwortung für den Klimawandel und muss ihren Beitrag zur Lösung des Problems leisten.

Vorbildrolle: Mit der Annahme der Initiative kann die Schweiz eine internationale Vorbildrolle einnehmen und andere Länder zu mehr Klimaschutz motivieren.

Langfristiger Nutzen: Kurzfristige Kosten und Einschränkungen werden durch langfristige Vorteile für Umwelt und Wirtschaft aufgewogen.

Erwiderungen aus bürgerlicher Sicht:

Dringlichkeit ja, aber nicht mit der Brechstange: Der Klimawandel ist ein ernstes Problem, aber die extremen Maßnahmen der Initiative sind unverhältnismäßig und schädlich. Ein radikaler Umbau der Wirtschaft in nur 10 Jahren ist unrealistisch und führt zu massiven Wohlstandseinbussen. Besser ist ein marktwirtschaftlicher Ansatz mit Innovationen, Anreizen und internationaler Zusammenarbeit.

Effizienz statt Verbote: Die Schweiz ist bereits auf einem guten Weg, den Ressourcenverbrauch zu senken. Innovationen und Effizienzsteigerungen sind effektiver als Verbote und staatliche Eingriffe. Die Initiative bestraft erfolgreiche Unternehmen und hemmt die Entwicklung umweltfreundlicher Technologien.

Globale Verantwortung, globale Lösungen: Der Klimawandel ist ein globales Problem, das nur durch internationale Zusammenarbeit gelöst werden kann. Ein Alleingang der Schweiz bringt wenig und schadet der Wettbewerbsfähigkeit. Die Schweiz sollte auf internationale Abkommen und die Förderung von Innovationen setzen.

Vorbild ja, aber nicht durch Selbstschädigung: Die Schweiz kann auch ohne die Initiative eine Vorbildrolle einnehmen, indem sie auf Innovation und nachhaltiges Wachstum setzt. Die Initiative schwächt die Wirtschaft und macht die Schweiz zu einem abschreckenden Beispiel.

Kurzsichtige Kosten-Nutzen-Rechnung: Die Initiative verursacht massive Kosten und Einschränkungen, deren langfristiger Nutzen fraglich ist. Die Schäden für Wirtschaft und Wohlstand sind real und unmittelbar. Es ist sinnvoller, in Forschung, Entwicklung und internationale Zusammenarbeit zu investieren.

Abstimmungen vom 09. Februar 2025

Darum sagen wir NEIN zum Mindestlohn

Wirtschaftliche Folgen:

Arbeitsplatzverluste: Höhere Lohnkosten zwingen Unternehmen zum Stellenabbau, insbesondere KMU.

Geringere Ausbildungsbereitschaft: Der Anreiz für eine Berufslehre sinkt, da Ungelernte ähnliche Löhne erhalten könnten.

Steigende Preise: Höhere Lohnkosten werden an die Konsumenten weitergegeben.

Fachkräftemangel: Geringere Motivation zur Weiterbildung durch flachere Lohnkurven.

Verlust von Studentenjobs: Nebenjobs mit niedrigen Löhnen werden unattraktiv für Arbeitgeber.

Soziale Folgen:

Benachteiligung von Inländern: Günstigere ausländische Arbeitskräfte werden bevorzugt.

Weniger soziale Anstellungen: Soziale Einrichtungen können sich höhere Löhne nicht leisten.

Weitere Kritikpunkte:

Angriff auf die Sozialpartnerschaft: Staatliche Eingriffe untergraben Tarifverhandlungen und GAV.

Bürokratie: Zusätzliche Kontrollen und Verwaltungsaufwand für Unternehmen und Behörden.

Ungleicher Wettbewerb: Grenzgänger profitieren überproportional vom Mindestlohn.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gegner des Mindestlohns vor allem negative Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Ausbildung und die soziale Gerechtigkeit befürchten.

Mindestlohn im Baselbiet: Gegenargumente aus bürgerlicher Sicht

Soziale Gerechtigkeit und Armutsbekämpfung:

Arbeitsplatzverluste: Ein Mindestlohn kann dazu führen, dass Arbeitsplätze, besonders gering qualifizierte, abgebaut oder gar nicht erst geschaffen werden, da Unternehmen die höheren Lohnkosten nicht tragen können. Dies betrifft vor allem Geringqualifizierte und junge Menschen, die in den Arbeitsmarkt eintreten wollen. (Studie des ifo Instituts: Mindestlöhne verursachen Arbeitsplatzverluste)

Keine Garantie für Existenzsicherung: Die Höhe des Mindestlohns ist entscheidend. Ein zu hoher Mindestlohn kann zu den oben genannten Arbeitsplatzverlusten führen, während ein zu niedriger die Armut nicht ausreichend bekämpft.

Alternativen: Es gibt andere, möglicherweise effektivere Wege zur Armutsbekämpfung, wie z.B. die Senkung von Steuern und Abgaben, gezielte Weiterbildungsmassnahmen und die Stärkung der Sozialwerke.

Fairer Wettbewerb:

Wettbewerbsnachteile: Ein Mindestlohn kann zu Wettbewerbsverzerrungen führen, da Unternehmen mit höheren Lohnkosten benachteiligt werden, insbesondere im internationalen Vergleich.

"Schwarzarbeit": Ein Mindestlohn kann die Schwarzarbeit fördern, da Arbeitgeber versuchen, die höheren Lohnkosten zu umgehen.

Motivation und Produktivität:

Fraglicher Zusammenhang: Es ist nicht eindeutig belegt, dass ein Mindestlohn die Motivation und Produktivität der Arbeitnehmer tatsächlich steigert.

Gegenargument: Möglicherweise sinkt die Motivation, da der Anreiz, sich weiterzubilden und beruflich aufzusteigen, verringert wird.

Positive Beispiele:

Keine eindeutigen Belege: Die Erfahrungen in Kantonen mit Mindestlohn sind nicht eindeutig positiv. Es gibt auch Studien, die negative Auswirkungen auf die Beschäftigung zeigen.

Regionale Unterschiede: Die Schweiz ist kleinräumig und die wirtschaftlichen Bedingungen variieren stark. Was in einem Kanton funktioniert, muss nicht zwangsläufig auch in einem anderen Kanton erfolgreich sein.

Abstimmungen vom 09. Februar 2025

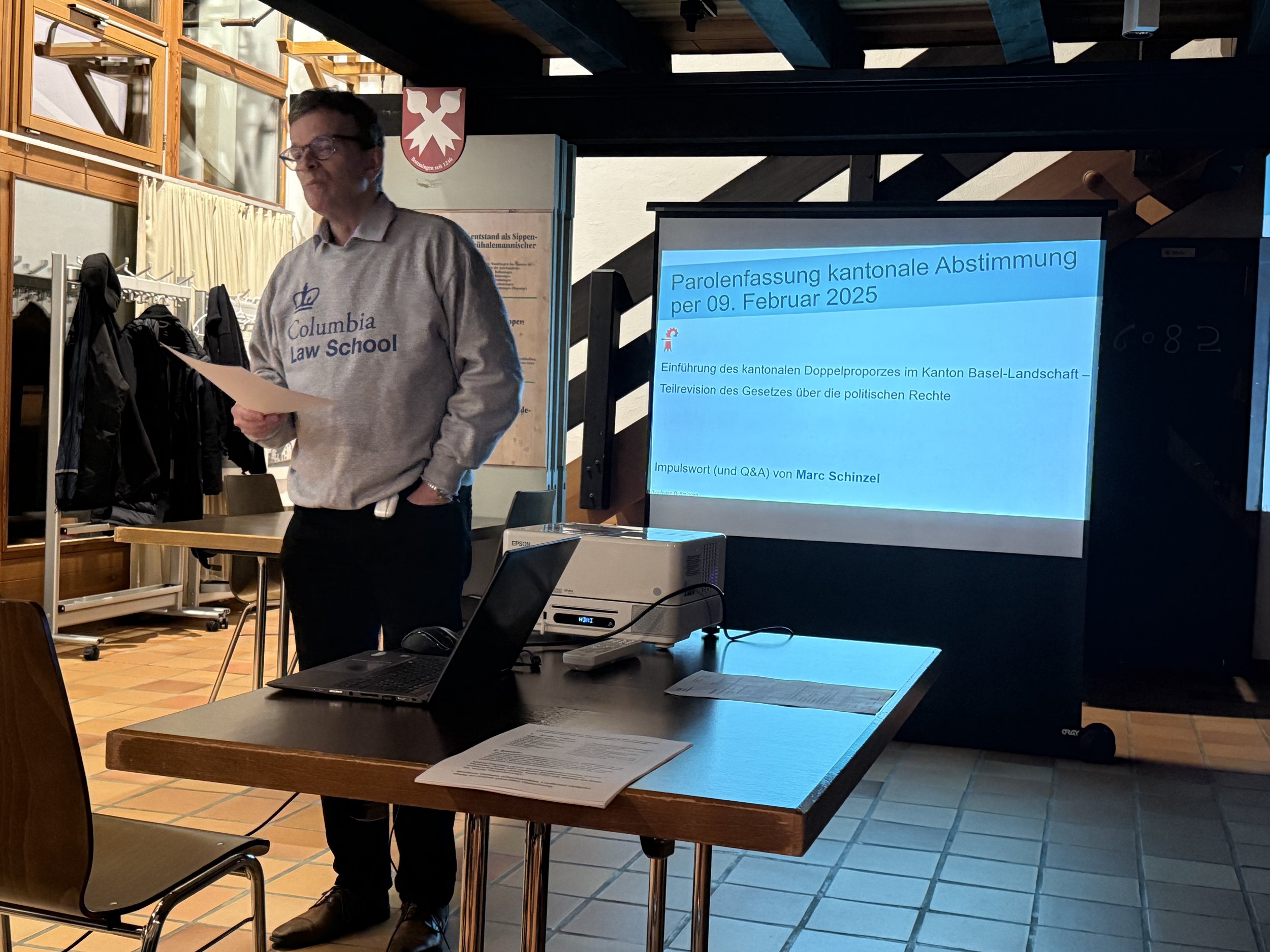

Nein zur Einführung des kantonalen Doppelproporzes im Kanton Basel-Landschaft

Kein Handlungsbedarf: Das aktuelle Wahlsystem funktioniert und hat sich bewährt.

Komplexität: Das neue Wahlverfahren ist nicht einfacher zu verstehen als das bisherige.

Hoher Aufwand: Die Umstellung auf das neue System ist mit grossem Aufwand verbunden.

Kein öffentliches Interesse: Die Sitzverteilung im Landrat ist für die Bevölkerung kein wichtiges Thema.

Problem nicht gelöst: Die Reform behebt nicht das Problem der schwer nachvollziehbaren Sitzsprünge.

Abstimmungsvorlage: Einführung des kantonalen Doppelproporzes im Kanton BaselLandschaft – Teilrevision des Gesetzes über die politischen Rechte

Abstimmungen vom 24. November 2024

JA - Ausbauschritt für die Nationalstrassen

JA - KVG - Einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen im Spital

und in der PflegeJA - Mietrechtsvorlage "Untermiete"

JA - Mietrechtsvorlage "Kündigung"

Binningen:

JA - Änderung der Gemeindeordnung / neue Defizitbeschränkung

Abstimmungen vom 22. September 2024

JA zur BVG-Reform, weil...

...sie die Situation der Frauen und Teilzeitarbeitenden massiv verbessert,

...sie die unfaire Umverteilung von Jung zu Alt endlich stoppt,

...sie ältere Arbeitnehmende im Arbeitsmarkt besserstellt.

Nein zur Biodiversitätsinitiative, weil…

…gezielte Qualitätsmassnahmen zum Schutz der Biodiversität bevorzugt werden sollten,

…die Einschränkung der nutzbaren Flächen die Biodiversität nicht verbessern wird,

…viele Bereiche unserer Wirtschaft (Bau, Energie, Tourismus) ebenfalls betroffen sein werden,

…die lokalen Akteure besser als der Bund in der Lage sind, die Biodiversität zu schützen.